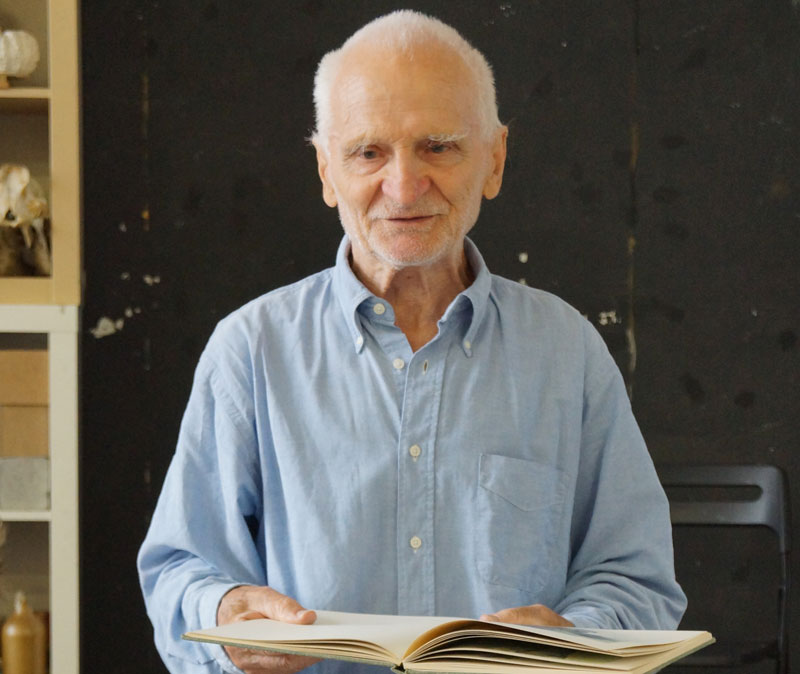

Prof. Dr. Wulff Sailer unterrichtet mittlerweile seit über 10 Jahren an der Schule für Bildende Kunst und Gestaltung. Im Interview erzählt der 82-Jährige über das Spannungsfeld zwischen dem lehrenden und dem freischaffenden Künstlerberuf. Außerdem sprechen wir über das Bauhaus, das Leben in der ehemaligen DDR sowie den digitalen Wandel - immer im persönlichen und künstlerischen Kontext.

Was verbindet Sie persönlich mit der Kunstschule?

Der Unterricht und die Arbeit an der Schule ist sehr anregend. Für mich ist das ein ganz neues Erlebnis, weil ich noch nie Schüler hatte, die eine Eigenschaft haben, die ganz besonders ist: Sie sind im Leben sehr erfahren und weit. Es sind ja nicht nur junge Leute. Als Persönlichkeiten sind sie sehr groß und ich kann viel von ihnen lernen. In der künstlerischen Arbeit sind sie dagegen unerfahren und völlige Anfänger. Das ist eine besondere Herausforderung, die mich wirklich sehr interessiert.

Im Gegensatz zum Unterrichten an herkömmlichen Hochschulen ist es anders, die Aufgaben waren in gewisser Weise anders, in der berufsspezifischen Form. Ich könnte auch sagen: Hier ist es lebendiger.

Was mich übrigens ebenfalls mit der Schule verbindet, ist die Leitung. Ich habe wenig gute Erfahrungen gemacht an den verschiedenen Hoch- und Fachhochschulen, an denen ich unterrichtete. Aber mit der Leitung an dieser Kunstschule und mit dem Ton, der angestrebt wird, bin ich sehr einverstanden. Ich fühle mich ernstgenommen und gut behandelt.

Wie kamen Sie zur Kunst? Wo haben Sie was gelernt, was sind Ihre Schwerpunkte?

Ich betrachte mich als Maler und Grafiker.

Ich bin zu diesem Beruf gekommen, nachdem ich Kunsterziehung studiert habe. Oder genauer: Ich habe an einer Universität in Greifswald neun Semester Kunsterziehung studiert. Das letzte Semester mit dem Staatsexamen habe ich nicht gemacht, da hatte ich mich sehr unbeliebt gemacht. Das war zur DDR-Zeit 1959.

Ich bin Maler geworden, weil ich wegen des Kunsterziehungsstudiums selber nicht mehr zum Malen kam. Allerdings hatte ich einen hervorragenden Lehrer, Professor Wegehaupt, durch den ich in den künstlerischen Fächern sehr angeregt wurde. Ich wollte also malen, kam aber nicht dazu.

Und es gab ein ausschlaggebendes Detail, das ich bei meiner Immatrikulierung übersehen hatte. Ich hatte ein Formular unterschrieben und mich darin verpflichtet, nach meinem Diplomabschluss als Kunsterzieher für drei Jahre an einer staatlichen Schule zu unterrichten. Diese Schule wäre von den Behörden festgelegt worden. Ich wäre also verpflichtet gewesen, in ein beliebiges Dorf zu kommen. Die drei Jahre waren mir zu viel.

Ich bin also Maler geworden. Nach und nach und habe ich meine Ausbildung sehr optimiert, indem ich zur DDR-Zeit in der Akademie der Künste Meisterschüler bei Ernst Theo Richter in Dresden war. So war ich der Dresdener Hochschule eng verbunden. Ich war damals ein Absolvent, der etwas älter war als der Durchschnitt, weil ich eben diese Jahre der Kunsterziehung vorher gemacht hatte. Aber wirklich bedauert habe ich es nicht. Es hat sich im Leben bewährt, denn ich habe in den nächsten 50, 60 Jahren sehr viel unterrichtet. Durch freie Kunst kann man nicht ohne Weiteres sich selbst ernähren. Die meisten erfolgreichen Maler haben angefangen mit einer Professur oder einer Lehrtätigkeit. Bei mir hat sich herausgestellt, dass ich sehr ambitioniert oder relativ geeignet für die Lehrtätigkeit bin.

Mir ist bekannt, dass Sie ein großer Anhänger des Bauhauses sind. Was genau fasziniert Sie an der Bauhaus-Kunst so sehr?

Ich bin kein größerer Anhänger des Bauhauses als andere Fachleute.

Aber ich bin aus Weimar, ich bin dort großgeworden. Schon deswegen habe ich eine intime Beziehung zum Bauhaus, denn es wurde ja dort gegründet. Und dann gab es ja in der DDR eine Phase, in der das Bauhaus mehr oder weniger eine spätbürgerlich zu verdammende Kunstrichtung hatte. Auch aus diesem Grund habe ich mich immer für das Bauhaus eingesetzt: Weil ich zur Opposition in der DDR-Zeit gehörte.

Hier, an dieser Schule, ist es mir ein Anliegen, dass die Studenten, die es nach Dessau nicht allzu weit haben, sich damit beschäftigen. Ich glaube, das Bauhaus ist eines der bedeutendsten Güter geistigen und künstlerischen Ursprungs, die wir der Welt im 20. Jahrhundert gegeben haben.

Die Amerikaner haben aus dem Bauhaus mehr gemacht als wir, aber das Bauhaus selbst haben wir gemacht. In allen Ländern, einschließlich der damaligen Sowjetunion, sind Leute aus der Bauhaus-Schule in Weimar und Dessau unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg als Architekten und Designer und auch als bildende Künstler gewesen. Ich habe auch einen Lehrer gehabt, der schon von mir zitierte Herbert Wegehaupt, der in Dessau studiert hatte. Mehr oder weniger unter der Hand sprach er mit uns von seinen Erfahrungen mit dem Bauhaus, außerhalb des Unterrichts. Wir wussten, dass er Klee und Kandinsky und Oskar Schlemmer und andere große Künstler als Lehrer hatte.

Also habe ich doch eine sehr persönliche Beziehung zum Bauhaus.

In der Zeit der DDR war in dem Bauhaus Gebäude die Rote Armee stationiert in Teilen des Bauhauses, das damals schon eine Ruine war; durch den Krieg zertrümmert. Glücklicherweise hatte die DDR Regierung im letzten Jahrzehnt vor dem Mauerfall das Gebäude rekonstruiert.

Ich kenne diesen Ort noch aus meiner Jugend, den wir damals wie einen heiligen, verlassenen Ort besuchten. Es ist toll, dass sich das erhalten hat. Die wunderbare Architektur von Gropius, der ja nun nicht unbedingt ein ganz besonders genialer Architekt war, aber ein außerordentlich wichtiger Geist in der Geschichte der bildenden Kunst.

Gibt es Ihrer Meinung nach andere Künstler aus der heutigen Zeit, deren Kunst der aus dem Bauhaus ebenbürtig ist, vom Anspruch her und ihrem Werk, von ihrer Bedeutung?

Bedeutung schon. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen, eine Epoche von vor 100 Jahren mit heute. Ein Jahrhundert ist schon eine lange Zeit. Viele der modernen nordamerikanischen Maler sind ja Bauhäusler gewesen oder haben bei Bauhäuslern studiert. Es gibt kaum einen erfolgreichen Maler in der modernen Kunstgeschichte, der nicht bei Lehrern oder Bauhaus-Studenten Unterricht hatte. Sie sind ja alle in die USA emigriert, einige wenige in andere Länder. Die, die dageblieben sind, sind schmählich gestorben, zum Beispiel Oskar Schlemmer. Klee dagegen hat es in der Schweiz gut getroffen.

Das Bauhaus ist für mich auch interessant, weil wir mit russischen Traditionen konfrontiert sind an unserer Schule. Der Kandinsky war ein Russe, der in unserem Kulturkreis zu einem der bedeutendsten Vertreter der bildenden Kunst schlechthin geworden ist. Er war sowohl als Lehrer als auch als Agitator und Organisator von Künstlervereinen bedeutend. Außerdem war er der Erste, der ein gegenstandsloses Bild malte und somit eine Jahrhundertfigur.

Da kann man sehr viel drüber reden.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie im digitalen Wandel für die bildenden Künste? Sehen Sie als Maler sich vielleicht gefährdet oder bereichert?

Diese Fragestellung stellt sich wahrscheinlich nicht. Das ist eben so. Ich bin aber jetzt als genau 82-jähriger natürlich eher ein Vertreter, der nicht skeptisch, aber besonders aufmerksam ist. Ich glaube zum Beispiel, dass diese technische Revolution uns auch von vielen wichtigen Dingen ablenkt. Wenn ich in der S-Bahn bin und sehe, dass jeder mit einem Smartphone korrespondiert, ohne seine Umgebung wahrzunehmen, bin ich etwas bekümmert. Man kann nicht mehr flirten. Man kann nicht mehr mit Menschen Gespräche anfangen.

Und wie sehen Sie die technischen Möglichkeiten, die man beispielsweise in der digitalen Malerei hat oder im 3-D-Druck?

Es sieht so aus, dass die Technik sich zu einer Ökonomie als Ganzes, zu der Hauptströmung unserer Interessen entwickelt hat. Das ist bestimmt vorübergehend.

Ich meine mit vorübergehend nicht, dass es zu Ende geht, sondern dass es als Hauptströmung vorüber geht.

Sie brauchen nur an die vorgestrige Wahl zu denken (Wahl des Europaparlaments am 27. Mai, Anm. d. Red.), da haben plötzlich ganz viele Leute für die Umwelt gestimmt. Die Hauptverteidiger der digitalisierten Weltvorstellung haben das nicht ganz bemerkt, sonst hätten sie sich mehr damit beschäftigt.

Das ist für mich nichts Ungewöhnliches. Als die Fotografie erfunden wurde, als die ersten Fernseher kamen, als die ersten Radios und Dampfmaschinen kamen, haben die Leute auch verrückt gespielt. Sowohl im Positiven wie auch im Negativen.

Der Mensch ist offensichtlich fähig, mit diesen zugespitzten Strömungen umzugehen. Aber ich würde nicht behaupten, dass die Kunst darunter leidet. Sie hat ja auch enorme Vorteile davon und nicht nur Nachteile.

Vielleicht hat sich herumgesprochen, dass ich keinen Computer habe, aber das bereue ich eigentlich.

Ich weiß von nichts, das höre ich zum ersten Mal.

Ich bin der Meinung, dass der Computer nicht wichtiger ist als viele andere menschliche Beziehungen und die Beziehung zur Natur.

Ich habe es damals, da ich schon 70 Jahre alt war, nicht scharf genug eingestellt. In meinem Beruf konnte ich einfach wunderbar weiterarbeiten, und im Grunde genommen vermisse ich es nicht. Ich habe ein Handy und werde das alles noch lernen.

Meine Rechnungen schreibe ich allerdings immer noch mit der Hand. Meiner beruflichen Tätigkeit - Kunst verkaufen und Kommunikation aller Art - schadet das allerdings. Es gibt nun eben neue Methoden, ein neues Tempo und viele Vereinfachungen, die sehr nützlich sind. Insofern habe ich eine wichtige Sache verträumt. Ich erbe allerdings bald von meinem 9-jährigen Sohn irgendwelche Geräte und er bringt es mir bei. Dann korrigiere ich das in Maßen.

Für die Kunst ist nach wie vor das Selbermachen sehr wichtig. Als Maler ist man jedenfalls nicht direkt angewiesen auf diese Technik. Es eher die Bürokratie, die mich belastet, aber auch damit komme ich zurecht.

Haben Sie ein persönliches Erfolgsrezept für Ihr künstlerisches und menschliches Dasein?

Ja, doch schon, klar. Was ich sehr unterschreiben würde, ist: Selber denken, selber fühlen, selber machen. Sich nicht abhängig machen.

Ein erfolgreicher Maler macht Sachen, die die Welt noch nicht versteht. Sonst würde er ja nichts Neues oder Fortgeschrittenes in die Welt stellen. Man muss sich also von vornherein so stark machen, sodass man auch, wenn alle dagegen sind, noch gewisse Dinge verteidigt. Dazu hat man ein paar Freunde, ein paar Lehrer und Freundinnen natürlich, an denen man sich hält. Richtig glatt geht das mit dem Erfolg nirgends.

Wir haben das in der DDR schon ein bisschen eingeübt, man hatte da nur die Wahl, ganz giftig gesagt: Entweder du hilfst der Stasi oder du bist einer, den die Stasi am liebsten einsperren will.

Ich war mit Biermann jahrelang eng befreundet. Der war in meiner Wohnung und hat seine Lieder dort gesungen, das heißt, ich war von vornherein ein Staatsgegner.

Wurden Sie eingesperrt?

Nein. Aber verhört. Und ab und zu haben mir Leute gesagt, dass sich jemand sehr lange nach mir erkundigt hätte. Gelegentlich habe ich mich zurückgezogen und versteckt, aber nach und nach habe ich immer mehr gemerkt, dass es gar keinen anderen Weg gibt als den Fall der Mauer. Auch im Westen gibt es viele kritische Sachen zu beobachten, auch da habe ich mir immer gesagt, selber zu entscheiden, zu denken. Und im Zweifelsfall etwas zu tun. Nicht dastehen und meckern, sondern selber etwas machen.

Die Leute sprechen immer von Mangelwirtschaft, und das ist schon richtig im Verhältnis zu heute. Das war aber nicht das Schlimmste. Ich sehe mich als einen Intellektuellen, mir ist nicht so wichtig, ob ich 35 Kaffeemaschinen kaufen kann und 135 Brotsorten. Viel wichtiger ist mir, dass ich lesen und denken kann, die Ausstellungen und Filme sehen kann, die ich will. Das gab es nicht, das war schlimm. Ich bin über jeden Tag glücklich, dass ich das hinter mich gebracht habe.

Was waren rückblickend Ihre besten Momente als Künstler?

Ich habe ein paar persönliche Ausstellungen gemacht im Osten. Das war halboffiziell in kommunalen Galerien. Damals gehörte ich zu einer Gruppe von Malern in Ostberlin, die inoffiziell „Die Berliner Schule“ hieß. Man sprach darüber und zitierte das auch so in der Presse. Rückblickend war das etwas, das mich stark gemacht hat: die Solidarität unter den Kollegen.

Als die Mauer fiel und Geld eine große Rolle spielte, hatte ich großes Glück: Ich kriegte sofort eine Professur und ein großes Gehalt. Ich habe darunter nicht gelitten, aber dadurch ging die Solidarität verloren - jeder kämpfte einzeln. Auch heute ist das noch so. Deswegen bin ich verrückterweise jemand, der manchmal auch die positiven Seiten der DDR-Zeit verrät - nicht politisch und nicht sozial. Sondern der gemeinsame Kampf gegen die DDR-Führung hat eine wunderbare menschliche Solidarität hervorgerufen.

Als Künstler freut man sich natürlich, wenn ein Museum was kauft. Wenn viele Menschen zur Ausstellung kommen. Da gab es schon auch erfreuliche Ereignisse. Auch nach Auktionen, wo man denkt, sie werden die Arbeiten für geringe Beträge oder gar nicht abnehmen … freut man sich natürlich, wenn man sehr großen Gewinn macht. Aber die Freude schlechthin über meinen Erfolg habe ich nicht. Mein Erfolg interessiert mich nicht sonderlich.

Und die Schlimmsten?

Als Künstler hatte ich nie schreckliche Momente. Ich habe Kunst gemacht und mache Kunst, um als Person lebendig zu bleiben und stark zu werden.

Im Rahmen der sogenannten Kunst gibt es natürlich ekelhafte Sachen, dumme Gerüchte, schlechte Presse oder dergleichen. Da ärgert man sich. Aber das habe ich hinter mir. So etwas habe ich mit 40 ernster genommen als jetzt.

Die Kunst und der Unterricht helfen mir, gegen Ängste des Alltags vorzugehen.

Was sind Ihrer Ansicht nach die persönlichen Voraussetzungen, die jemand mitbringen sollte, um in der Kunst nicht nur tätig zu sein, sondern sich einigermaßen zu etablieren?

Das ist ja überhaupt nicht dasselbe. Ich glaube, dass in der Kunst tätig zu sein, gar nicht so sehr diese spezifische Begabung erfordert, von der der Kleinbürger immer redet. Sondern einen inneren Antrieb, den man kontinuierlich und was auch immer passiert, weiter trägt. Er findet nichts Besseres, kann sich nichts anderes vorstellen. Das sind die Leute, die es zu etwas bringen.

Die, die es sonst zu etwas bringen, sind immer dieselben: Schaumschläger, Angeber, die alle möglichen schlimmen Sachen machen, um sich in den Vordergrund zu drängen. Ich habe mit solchen Leuten keinen Kontakt.

In künstlerischen Dingen ist Nachhaltigkeit, ein langer Atem erforderlich. Ich erlaube mir als 80-jähriger jetzt, das zu sagen: Es ist nicht leicht, Qualität in kreativer Kunst zu erkennen. Da gibt es viele Irrtümer. Der Eine hat eine hübsche Frau, der Andere hat viel Geld geerbt, der Dritte ist ein Charmeur, der Vierte ist ein ganz gelungener Geschäftsmanns - das alles hat mit Kunst direkt nichts zu tun. Für einen Künstler wir dies aber in der oberflächlichen Gesellschaft mit Erfolg gleichgesetzt.

Vielleicht ist das zu kompliziert ausgedrückt. Also: Es wird viel gefälscht, viel gelogen. Es gibt Leute, die sind eben nur vier Monate wichtige Künstler. Das reicht nicht, um Bilder zu malen. Das ist ein langsames Geschäft, das wächst wie ein Baum. Man braucht also Durchhaltevermögen. Und Leute, die einen stützen.

Der Anfang ist überall in Gruppen gewesen. Menschen, die alle an einer Schule waren und dann Bewegungen erzeugt haben. Aus denen, die das Glück hatten, nicht vorher zu sterben, sind dann große Künstler geworden. Viele, die begabt waren, sind allerdings im Krieg ausgelöscht worden.

Was ist nach wichtiger: Talent oder Fleiß? Kann man einen Mangel des einen mit einem Mehr des anderen ausgleichen?

Man kann es nicht gegeneinander ausspielen. Begabung kann man nicht durch Fleiß ersetzen und umgekehrt auch nicht.

Ist beides gleich wichtig?

Einer, der sehr begabt ist, kann ein paar Jahre begabt sein. Nach einer Weile nützt ihm die Begabung allerdings nichts mehr. Denn das, was in der Kunst wirklich tragfähig ist, wird immer durch diese Konsequenz und dieses Durchhaltevermögen geschaffen.

Ich habe noch nie einen Begabten gesehen, der nicht fleißig war. Die Begabten malen viel, das ist ihre Begabung. Die, die nicht malen, kommen zu nichts.

Gibt es etwas, das Sie Nachwuchskünstlern mit auf den Weg geben möchten?

Machen. Sich auf die eigenen Gedanken und Gefühle verlassen. Machen nicht als Fleiß oder abrechenbare Geschäftigkeit, sondern immer wieder neu probieren. Und sich nicht zu früh festlegen.

Wenn sie noch einmal vor der Berufswahl stünden: Wie würden Sie sich entscheiden?

Das ist ja nun ganz theoretisch. Ich glaube allerdings, es wäre darauf hinausgelaufen. Mein jüngster Bruder sagt, ich hätte Dirigent werden müssen. Das ehrt mich. Es hätte auch Musik werden können, etwas Künstlerisches auf jeden Fall. Aber ich relativere das: Ich würde mich genau so entscheiden.

Vielen Dank, Herr Sailer!

Interview von Leona Bellinda Schröder